Holzwirtschaftliche Forschung

Strategisch ist das Sachgebiet Holzwirtschaftliche Forschung auf die Förderung der Entwicklung neuer Holzprodukte und Produktionsverfahren zur Stärkung der Wertschöpfungskette Forst-Holz ausgerichtet.

Hierzu wird Drittmittelakquise betrieben. In diesem Zusammenhang initiiert das Sachgebiet unter anderem Projekte zum Umgang mit Kalamitätsholz, zur innovativen Verwendung von Laubholz, zum kreislaufgerechten Bauen mit Holz sowie zur weiteren Digitalisierung der Produktions- und Prozessketten in der Forst- und Holzwirtschaft.

Eröffnung des Demonstrators zum Bauen mit der Birke im Zentrum HOLZ in Olsberg

(v.l.n.r. Prof.-Dr. Ing. Thomas Uibel, Prof.‘in Katja Frühwald, Gesa Wolf, Dr. Stefanie Wieland, Eberhard von Wrede und Heiner Heile)

Videos

Projekte

Das Team Holzwirtschaft des Zentrums für Wald und Holzwirtschaft (ZWH) untersucht derzeit im Rahmen eines Forschungsprojektes die Möglichkeiten und Vorteile der Pionierbaumart Birke für den modernen Holzbau. Neben der wissenschaftlichen Untersuchung der Verarbeitungseigenschaften wird ein zweigeschossiger Ausstellungsgegenstand gebaut, der die Ergebnisse praxisnah veranschaulicht. Aufgrund der Borkenkäferkalamität steigt die Nachfrage nach alternativen Baumarten zur Fichte. Laubholz, wie zum Beispiel die Birke, kann hierbei eine Option darstellen.

Über 200 aus NRW stammende Birkenstämme (drei Meter Länge) wurden dazu aus drei Forstbetriebsbezirken (Velen, RFA Münsterland; Rumbeck, RFA Arnsberger Wald und Bottrop, RFA Ruhrgebiet) entnommen und in einem Sägewerk nach unterschiedlichen Qualitäten sortiert und zu Brettern (sog. Schnittholz) weiterverarbeitet. Das Team untersucht unter anderem, wieviel verwertbares Schnitt- im Gegensatz zum Restholz aus den entnommenen Stämmen mit Blick auf den jeweiligen Standort gewonnen werden konnte, sowie welche Stammqualitäten sich für die Herstellung von Bauprodukten aus Birke für den modernen Holzbau eignen.

Im Anschluss wurden in Kooperation mit der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe die Bretter auf ihr dynamisches Elastizitätsmodul untersucht und visuell nach ihrer Tragfähigkeit sortiert. Die Daten sind derzeit in der Auswertung. Neben der visuellen Sortierung wurde auch eine maschinelle Sortierung durchgeführt und geeignete Bretter wurden zu Birken-Brettschichtholz Trägern verleimt.

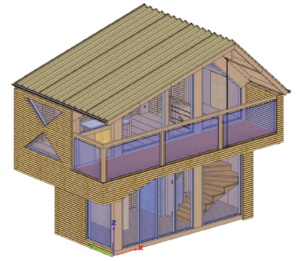

Die Planung und der Entwurf des zweigeschossigen Ausstellungsstandes aus Birken-BSH erfolgte in Kooperation mit der Fachhochschule Aachen. Zwei Teams des Studiengangs Holzingenieurwesen präsentierten dazu in einem Wettbewerb zwei Entwürfe, aus denen die Jury einen Gewinner ernannte. Der auf diesen Entwurf basierende Ausstellungsstand, der bis Sommer 2022 realisiert wird, wird unter anderem in der Ausstellungshalle im Zentrum HOLZ in Olsberg zum Einsatz kommen.

Die Vorteile von Birkenholz im Gegensatz zu Brettschichtholz aus Fichte liegen zum Beispiel in der höheren Dichte. Dadurch können schlankere Trägerkonstruktionen und Wände realisiert werden, ohne dass sie an Festigkeit verlieren. Damit einher geht eine Volumen- und somit Materialersparnis in der Konstruktion.

In anschließenden praxisbezogenen Untersuchungen ist zudem geplant, weitere beim Holzbau relevante Eigenschaften (z.B. Festigkeit, Feuchteverhalten, Alterungsprozess) zu erforschen. Dazu ist eine Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der Technischen Hochschule OWL und der Materialprüfanstalt für Bauwesen (MPA) in Wiesbaden beabsichtigt.

Wie verändert sich die Holzqualität und Nutzungsmöglichkeiten von stehend- und trocken gelagertem Fichten-Kalamitätsholz? Das von der Fachagentur Nachwachsenden Rohstoffe (FNR) betreute Verbundvorhaben (NUKAFI) soll die Möglichkeiten der Weiterverarbeitung von Schadholz erschließen.

Im August 2022 startete das FNR-Verbundvorhaben NUKAFI zu stofflichen Verwertungsmöglichkeiten für stehend- und trocken gelagertes Kalamitätsholz der Baumart Fichte in Abhängigkeit von Schadfortschritt und Holzqualität (NUKAFI).

Ziel ist es, die Veränderung der Holzqualität an durch Borkenkäferbefall geschädigten beziehungsweise an abgestorbenen Fichten systematisch zu untersuchen, die im Sinne einer „Stehendlagerung“ ungefällt, als auch trocken gelagert über eine bestimmte Zeit im Wald verbleiben. Dabei soll geklärt werden, wie sich die Holzqualität in Abhängigkeit von der Lagerungsdauer und vom jeweiligen Standort verändert und wann eine Weiterverarbeitung für bestimmte Holzprodukte wie Brettsperrholz oder Holzwerkstoffe noch möglich ist.

Das Verbundvorhaben wird durch 5 Forschungspartner mit jeweils spezifischen Aufgabenstellungen bearbeitet. Dazu gehören das Fraunhofer-Institut für Holzforschung (WKI) als Projektkoordinator, der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V. (DeSH), die Georg-August-Universität Göttingen, das Institut für Holztechnologie Dresden (IHD), sowie das Zentrum für Wald und Holzwirtschaft – Wald und Holz NRW.

Projektbegleitend beteiligt sind die Nationalparkverwaltung Harz, der Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI), die ante-holz GmbH und die EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG, die Elka-Holzwerke GmbH, die Sonae Aurauco Deutschland GmbH und die Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e. V.

Das Ziel des Forschungsprojektes HolzSysteMe ist es, standardisierte Lösungen für den mehrgeschossigen Holzbau zu finden auch durch die Einbeziehung von Laubholzbauprodukten auf Basis von Birke und Buche.

Im August 2023 startete das FNR-Verbundvorhaben HolzSysteMe – Holzbau-Systemlösungen für die Mehrgeschossigkeit und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Das Ziel des Forschungsprojektes ist es, standardisierte Lösungen für den mehrgeschossigen Holzbau zu finden, auch durch die Einbeziehung von Laubholzbauprodukten auf Basis von Birke und Buche.

Im Holzbau existiert eine große Vielfalt an Bauteilen und Verbindungen, was dazu führt, dass Holzbauprojekte meist Individuallösungen aufweisen. Andere Bauweisen wie der Stahlbau sind dagegen weitestgehend standardisiert, was mehr Effizienz und weniger Kosten bedeutet.

Um diesen Wettbewerbsnachteil auszugleichen, arbeitet eine überregionale Projektgruppe an “Holzbau-Systemlösungen für die Mehrgeschossigkeit”, kurz: HolzSysteMe an jeweils spezifischen Aufgabenstellungen. Dazu gehören die Fachhochschule Aachen als Projektkoordinator, die NR Ingenieurgesellschaft Holztragwerke mbH, die PIRMIN JUNG Deutschland GmbH, Adams – Holzbau, sowie das Zentrum für Wald und Holzwirtschaft – Wald und Holz NRW

Das Forschungsprojekt hat ein Gesamtvolumen von ca. 1,474 Millionen Euro, davon werden 1,183 Millionen Euro vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) gefördert.

Veröffentlichungen

Emmerich, L. (2024): Chemische Modifizierung von Holz – Überblick über Verfahren, Eigenschaften und Marktrelevanz. In: Tagungsband der 32. Deutschen Holzschutztagung, Dresden, Deutschland.

Slabohm, M.; Emmerich, L.; Marais, B.N.; Brischke, C.; Militz, H. (2024): Acetyliertes Buchen-Furnierlagenholz für tragende Anwendungen: Furniere und Verklebung. In: Tagungsband der 32. Deutschen Holzschutztagung, Dresden, Deutschland.

Brischke. C.; Starke, N.; Günther, B.; Meurer, A.; Trautwein, J.F.; Ueckermann, C.; Emmerich, L.; Schwartz, M. (2024): Schutz von lagerndem Rundholz – Verfahren, Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen und Qualitätseinbußen. In: Tagungsband der 32. Deutschen Holzschutztagung, Dresden, Deutschland.

Emmerich, L.; Erdelen, K.; Militz, H. (2024): Studying the impact of a silicone oil treatment on the elastomechanical properties of wood. In: Conference Proceedings of the 11th European Conference on Wood Modification, Florence, Italy.

Wu, M.; Emmerich, L.; Militz, H. (2024): Studies on the durability of the reaction to fire performance of melamine formaldehyde resin and phosphorus polyol treated wood. In: Conference Proceedings of the 11th European Conference on Wood Modification, Florence, Italy.

Brischke, C.; Bollmus, S.; Emmerich, L. (2024): Comparative durability tests of preservative‑treated and chemically modifed wood – Assessment and classifcation on the basis of diferent decay tests. European Journal of Wood and Wood Products. https://doi.org/10.1007/s00107-024-02065-3 Springer.

Brischke, C.; Emmerich, L. (2023): How moisture affects the structural integrity of wood under dynamic loads. In: Conference Proceedings oft the 19th Annual Meeting of the Northern European Network on Wood Science and Engineering (WSE), Ås/Oslo, Norway.

Muting, W.; Emmerich, L.; Kurkowiak, K.; Militz, M. (2023): Combined treatment of wood with thermosetting resins and phosphorous flame retardants. European Journal of Wood and Wood Products. https://doi.org/10.1007/

Wieland, Stefanie; Trinkert Angela (2023): Das Potential der Birke nutzen; Der Zimmermann, 06.2023

Kontakt

Bildquelle: Wald und Holz NRW/Moritz Münch

Dr. Stefanie Wieland

Teamleitung (zgl. stellvertretende Leitung ZWH / FB V)

Bildquelle: PK-Media Consulting GmbH

Marcus Schwartz

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Projekt “NUKAFI”

Bildquelle: PK-Media Consulting GmbH

Dr. Lukas Emmerich

Holzwirtschaftliche Forschung & Leitung Forschungs- und Demonstrationslabor

Bildquelle: PK-Media Consulting GmbH

Tom Jansen

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Projekt „HolzSysteMe“